Тут каждая строчка — поэтический шедевр, которому можно посвятить отдельный трактат. Но сейчас давайте просто обратим внимание на контрасты точек фиксации: бритву, змею — это краткий всплеск, острый пик; прямо за ними следует плавное нарастание — и сглаженное высокогорное плато: обоюдоострую, двухметроворостую. За счет чего эффект? Фонологически, по языку, звучание [оост] представляет собой нечто целостное, сливается в одну фонему-интонацию — вроде европейских трифтонгов или китайских тонированных слогов. Сложность такой (языковой) интонации заставляет читателя притормозить, задержаться, оглядеться на местности — и обнаружить прочие поэтические красоты, а кому повезет — еще и бездну смысла. Для тех же, кто читает одними глазами, — контраст длины слов, который во внутренней речи превращается в то же самое. Понятно, что для столь изысканной работы звучаниями надо в совершенстве владеть родным языком. И еще парой-тройкой иностранных. Собственно, из-за этого и причисляют поэтов к разряду художников слова, — но зря. Языковой антураж — лишь средство, технология. Искусность, а не искусство. Конечно, без этого поэзии трудно — безыскусность перекладывает большую часть работы по созданию образа на читателя. Намеренная безыскусность еще и расщепляет образ на суть и видимость, которые читателю приходится мирить друг с другом, — а по факту, духовно породниться с автором. Трагедия гения прежде всего в том, что великая поэзия предполагает столь же великого читателя, — а в природе читатели, большей частью, самые обыкновенные: им просто некогда думать о творческих деликатесах — а надо хоть чем-то на скорую руку перекусить и бежать дальше, Вселенную переустраивать... Следовательно? Приходится ориентироваться не на каждого конкретного дядю Васю и тетю Нину — а на коллективного читателя, общество в целом. Каждый откусит свой кусочек — так сообща и скушают, без трагических последствий для мыслеварения. У лингвистов и филологов свои мелкие трагедии. О глупом стремлении всех подогнать под норматив не раз уже говорено. Любые отклонения — трактуют как диалект, жаргон, или же как "поэтическую вольность"... Разумеется, у каких-то поэтов есть официальная биография, по ревизским спискам. Любопытства ради, можно задаться вопросом о влиянии биографических случайностей на творчество. Но какое отношение это имеет к поэзии? Что бы поэту по жизни ни приписывали, настоящая его биография — в его стихах. Это единственный достоверный источник. А кем числился при дворе зануда Омар, или как сослуживцы отзывались о каком-то Федоре Ивановиче, — кому дело? Для нас есть великий математик и поэт Хайям, — и не менее великий поэт Тютчев. От которых, по счастью, что-то сохранили в веках; некоторых еще при жизни пытались вытравить из литературы — но осталась память, и мечта. Заметим, что телесно и ревизски представленные поэты — такая же часть толпы, как и случайные читатели (в том числе официально уполномоченные и школьно-обязанные). Писатель встречается с публикой отнюдь не на творческих посиделках или протокольных мероприятиях — истинная их встреча только в совместном творчестве, когда один интересуется другим. Что поэтье тело расскажет про себя — вовсе не факт. Иной автор и приврать может, для остроты восприятия. По-честному, я таким немного завидую: у меня как-то не сложилось с саморекламой... Но речь о другом. Рефлексирующие поэты делятся с публикой своими впечатлениями — и рассказывают сказки о том, как родилась эффектная вещица из ритма, характерного звучания, или картинки... Это самообман. Поэзия никогда не начинается с выразительных средств, с инструмента. Сначала зреет внутри нечто невыразимое — и вдруг приобретает речевой облик. Это и кажется началом, толчком, первым импульсом. Но настоящее начало — задолго до этого: его просто не сразу удается осознать. Осознание = овнешнение. А овнешняет поэт в творчестве не личные мотивы или общественные побуждения (творческий импульс) — всякое творение выращивает из материала идею. Мастер подтягивает под это что подвернулось: картинку, звук, логику или парадокс... Но если встретился на пути образ — узнаем мы его лишь по рекомендации той самой идеи; если нам вдруг захотелось поиграть словами — значит, интуитивно чувствуем, что иначе нельзя; броский контраст или вызывающая метафора — лыко в ту же строку. Как только внутри зазвенело — все в мире превращается в средство, в сетку путей (как у Элюара: la grille des routes). В творчестве мы идем изнутри наружу: от мысли, чувства и стремления — к речи; а не наоборот. Представляем неощутимое ощутимым. Сами по себе звучания и письмена — физическое явление, вещь. Их причина не в них самих. Это не источник идей, а зарубки на память; не живая история — а историография. Поэзия не сводится к тексту; более того, она начинается как раз там, где заканчивается текст. Действительно: чтобы расшифровать чью-то писанину (или речение), нужен секретный ключик. За всяким художеством — внутреннее единство и логика развертывания. Одно без другого не ходит. Прежде чем духовные внутренности превратятся в нечто публикабельное — придется пройти весь путь, все круги превращения невыразимого в выразительное. Стать сразу всеми будущими собеседниками, воспроизвести в себе предполагаемые встречи с родственными душами (об остальных нам заботиться ни к чему). То есть, встроить в творение иерархию внутренней речи. Внешность вещи впитает все эти блуждания в себе — и тогда материал сможет если не настроить дух в резонанс, то хотя бы намекнуть на возможность подобной соразмерности. Парадоксальным образом, гениальность — это одиночество. Когда путь к духовному продукту непостижим — освоить эти художественные высоты не сможет никто. Любой резонанс окажется ущербным, с фальшивинкой. Автор и его почитатель — на разных берегах пропасти, и общаться по-человечески им не дано. Как совершенная красавица без единого изъяна — великое творение покажется всего лишь куклой, холодным мрамором, а не мечтой. Пигмалион может оживить статую, только отбив у нее кусок носа, или руку, или даже голову... Хотим мы, чтобы наши стихи остались эффектным трюком, концертным номером, нагромождением неуместностей? Вряд ли. Стало быть, надо показать читателю не только великую идею или прекрасное владение тончайшими оттенками языка — но и путь от одного к другому, уверенность в правоте и преодолимости. Вовсе не обязательно прокладывать магистрали, бурить тоннели, возводить капитальные мосты. Достаточно кочки на болоте, ниточки от берега до берега. Остальное сделают и без нас. Главное, чтобы работа поэта не казалась неземной, недосягаемой. Тогда поэзия продолжится в миллионах душ. Чем мощнее талант, тем труднее ему оставаться в рамках художественности. Рутинные процессы давно свернуты, ответы приходят как будто сами собой... Велик соблазн столь же гладко выстроить стихи: лаконичность, афористика, глубокомысленная пустота. Пусть народ дорастет — тогда и проникнутся... Это тоже самообман. Настоящий художник должен снова и снова учиться ремеслу; в идеале — с нуля в каждом творении. Замыленные приемы — штампованная продукция, ширпотреб. Те же самые приемы — но переосмысленные и воссозданные как сознательное действо, как деяние, — смотрятся по-другому. Да, это труднее, и жизни может не хватить. Что ж, искусство требует жертв; и поэт начинает с себя. Конечно, на практике не возбраняется воспользоваться каким угодно инструментарием, облегчить себе задачу. Но не для того, чтобы осталась одна легкость. Нажимая на волшебную кнопку, мы должны отчетливо представлять себе, что произойдет. Это не замена ручной работы — а всего лишь сокращение. То есть, истинная цель не в том, чтобы кнопки нажимать, — она в несметности мелочей, которые за этим кроются. Если есть подозрение, что кнопка делает не совсем то, — лучше на пользоваться автоматикой, а честно поработать руками. Или хотя бы разобрать полученный полуфабрикат и свинтить его на новый манер, не по-кнопочному. Например, допустим, что мне все время что-нибудь эдакое снится, — и, вроде бы, остается только вспомнить и записать. Целиком и сразу. Или, скажем, сидел я под деревом — а сверху фрукт по куполу, — и сразу совершенная форма на все времена. В попсовой литературе подобные случаи выдают за результат некоторой внутренней работы, которая, якобы постоянно бурлит в недрах художнической души... Отчасти это так и есть. Но суть не во внутренностях. Идея никому не снится — она приходит извне, назревает как общенародная необходимость. Существуют психологические методики для управления снами, и можно превратить их в мощный инструмент саморазвития. Но это никоим образом не отразится на творчестве: нельзя задать себе на ночь тему — а утром получить готовый художественный продукт. Даже если мы именно так его и получили, надо осмыслить и обосновать — вытащить на свет интуитивные художества и сделать их явными и намеренными. Как иначе мы можем провести читателя от текста к его идее? Мы что — потянем его в постель? или заставим трахаться головой о древо? Пока нет у поэта полной ясности с его интуицией — вещь не завершена. И полезно дать ей отстояться, не выносить сразу на всеобщее обозрение. Не обязательно писать в стол — замечания пары-тройки особо доверенных друзей могут выбить из колеи, полезно простимулировать. Конечно, когда деньги нужны — в печать идут не по зову сердца, а по план-графику. Но это уже из области бизнеса. А мы тут за поэзию говорим. И немного за теорию. Вот и вернемся к нашим теоретикам. Когда в умной книжке заходит речь о всяческих созвучностях, уши начинают буреть и сморщиваться, как лист розы после паутинного клеща. Ну такого наговорят! Буковки и фонемы увязывают с чем угодно — только не с глубинным образом, ради которого все и затевалось. Можно подумать, поэт — барышня перед зеркалом, и нравится сам себе на фоне милой безделушки. Хлебом его не корми — дай вволю поукрашаться... Но хлеб поэта не в форменных красивостях, не в картинках. Творчество к языческим пляскам не сводится — и часто вполне может обойтись без них. Нашим далеким предкам одинаковость чего-то была в новинку — им позарез надо было развивать в себе зачатки абстрактного мышления, умения окультурить... Поэзия, соответственно, тоже зачаточная — на уровне монотонных уподоблений. Но мы-то не в минус пятом тысячелетии! — должны осознавать, что главное в другом, и не все изображения одинаково уместны. Попытки школяров примазаться к высокоранговому ремеслу доходят до смешного. Филология наслышана о наукообразной лингвистике, которая, в свою очередь, заглядывается на высоты хотя бы простеньких математик. Отсюда страсть вместо поэзии оценивать тексты — якобы, с позиций "строгого" языкознания. Которое на самом деле составляет свои компендиумы звучаний совершенно от фонаря, без малейшего обоснования; это игра в науку, а не наука. Детский сад. Но филолога об этом не уведомили — и он с упоением натягивает поэтику под дурные абстракции. Типичный пример — выведение звуковой оболочки стиха из личности автора: дескать, рос и воспитывался товарищ в особой среде, и языковые привычки у него так и остались под влиянием. Отсюда и странные сопоставления, которые верноподданный адепт официальных норм, выросший не на живом общении, а на указах да словарях, принять никак не может. Объяснить чужие странности чужой же ненормальностью — милое дело; и правда, не считать же свое непонимание признаком собственной убогости! А кто не признает начальственных распоряжений и лингвистически безобразничает, — явный девиант. Открываем нахального экспериментатора Брюсова:

Нам тут же объясняют: слово нежат здесь произносится "по-старомосковски", как [нежут]. Это против грамматики — но бедняга Брюсов до нормативного (то есть, привычного данному конкретному теоретику) произношения не дорос. И по своей наивности считает режут — нежат точной внутренней рифмой.

Лично я, разрази меня гром, не понимаю, чем конкретно возведенный сегодня в ранг орфоэпической нормы питерский диалект русского языка лучше московского, ставропольского или северо-чукотского; а, ведь, существуют еще и заокеанские переселенцы! Но к делу это все равно не имеет ни малейшего отношения. Хотя бы потому, что официальное "правописание" никоим образом не отражает языковых реалий — это всего лишь условность, единый стандарт очень средненького образования. Живой русский язык вообще не заморачивается конкретным звучанием глагольных форм: для него есть единое окончание [*т] для третьего лица множественного числа настоящего времени — где звездочка соответствует некоему фонетическому кластеру, которому в равной степени принадлежать редуцированные [а] или [у]. Каждый вправе сам решить для себя, к чему ближе это будет в той или иной речевой ситуации, — и диалекты тоже решают по-своему. Для комплекта, обратим внимание на смещение ударения: шу́мы, а не нормативные шумы́! Это отнюдь не поэтическая вольность, и не архаика, — как склонны полагать некоторые теоретики. Это выбор семантически точного варианта. В единственном числе слово шум отвечает двум разным реалиям: шум вообще, как процесс (массовое значение) — и единичный, индивидуализированный шум (характерное звучание). Типичная омонимия. Но форма множественного числа для массовых и перечислимых существительных образуется по разным правилам. Брюсов имеет в виду персонифицированные звуковые всплески; отсюда и метафора: режут тишину. Ударение стоит именно там, где надо по смыслу. Поэтическая грамматика точна, насквозь логична. Не бывает в поэзии вольностей: расхлябанность чужда искусству. Сколько-нибудь серьезное стиховедение не имеет права ограничиваться обнаженкой лингвистических соображений. Даже здесь, в (неизбежно поверхностном) лекционном варианте, — это отнюдь не одна строчка. Понятно, что разобрать столь же подробно все вообще поэтическое наследие человечества — затея немыслимая. Но, ведь, суть науки не в том, чтобы истолковать каждый единичный факт. Наука предоставляет людям удобный инструмент, который они вправе применять по собственному усмотрению, не забывая об уместности. Мы лишь предупреждаем интересующихся об имеющихся возможностях и вооружаем технологиями анализа, иллюстрируя их парой-тройкой примеров. Что, предположительно, изменит не только восприятие поэзии — но и избавит публику от излишне легкомысленного отношения к поэтической реальности, — и прежде всего, от пошлой подстановки пикантностей биографии на место велений художественной судьбы. Еще раз: выбор артикуляции или графических интонаций задан способом развертывания образа во внешнюю речь — это не игра, а одна из необходимых сторон творчества. Разумеется публика, в идеале, не должна видеть вложенного труда — для нее это выглядит игрой. Но если после знакомства остается только такое впечатление, если читатель, зритель или слушатель не обнаружит вдруг новой, неожиданной нотки в душе, — искусство не состоялось. Увы нам и ах. Традиционно, о тонкостях звукописи теоретические трактаты лишь упоминают мимоходом — чтобы заняться главной (после метроритмики) темой, теорией рифмы. Это вполне аналогично тому, как в живописи уделяют повышенное внимание общей композиции и графике (рисунок, свет) — а теория красок сведена к очень грубым схемам, плюс восторги по поводу отдельных творческих удач. По отношению к внутренней речи, большого различия между "окказиональными" фонологическими узорами и регулярностью концевых повторов (чем обычно и ограничивают понятие рифмы) практически нет: в любом случае, речь идет о подчеркивании семантики, указанию на элементы образа, — однако различать единичные эффекты и языковые регулярности все-таки стоит. Одно дело, когда звучание слова увязано со смыслом происходящего в данный момент — а другое, когда строфа аранжирована единым звуковым комплексом. Разовое созвучие обращает внимание на одну из сторон целостности образа — регулярные повторы говорят о глобальном строении. По сути дела, речь идет о разных уровнях внутренней речи: каждому из них отвечает свой набор выразительных средств. В этом контексте, рифма оказывается лишь одной из возможных регулярностей — которые в академической поэтике старательно разводят по разным параграфам, подменяя науку номенклатурой, игрой слов. Для поэтики существенно сходство звучания фрагментов, разделенных в поэтическом пространстве или времени. Характер сходства принципиальной роли не играет; достаточно, чтобы возникало (не всегда отчетливое) впечатление преднамеренности, неслучайности, внутренней связи. Понятно, что взаимодействие с метроритмическими построениями может приводить к своего рода резонансам: либо перекличка звучаний подчеркнута (или намеренно приглушена) — либо, наоборот, выраженность созвучий подстраивает под себя темп и ритм. В общем случае, управлять восприятием единичностей — труднее. Вместо внутренних регулярностей — требуется обращения к культурным регулярностям; а это как раз то, что скорее всего изменится через пару веков, или даже раньше. Звучание древних языков для нас навсегда утрачено — и в полной мере оценить искусство поэта мы уже не в силах. Но там, где обнаруживаются следы культурного родства, особенности художественной формы позволяют восстановить ход мысли художника и догадаться, на какое именно восприятие он рассчитывал. Так поэзия возрождает в нас отдаленные эпохи. Но современная лингвистика изучает язык как данность — как будто кто-то его из головы придумал и одарил (или озадачил) счастливое (или несчастное) человечество. Готовые артефакты можно классифицировать и препарировать — они от нашего вмешательства не меняются. Соответственно, каждый образчик поэзии достаточно соотнести с одним из экспонатов в мертвой кунсткамере — и всю его индивидуальность свести к чисто техническим особенностям. В итоге звучание стиха, урезанное до абстрактной фонологии, ниоткуда по логике не вытекает, — и на протяжении веков остается мерзким теоретическим неудобством, одной из главных непонятностей. Тут высоколобая лингвистика подкладывает филологам изрядную свинью. Если внимательно присмотреться, якобы научное конструирование фонологических систем традиционно привязано к письменности, а вовсе не к звучаниям как таковым. Фонемы по определению обнаруживают там, где замена одного на другое меняет значение слова; но слова (вместе с их значениями) — продукт унификации письменной речи, результат первичной лингвистической рефлексии. Наука тем самым сводится к кодификации, документированию общих мест и ходячих заблуждений. Тогда как поэзия призвана показать ограниченность подобной науки, продемонстрировать условность любых правил и открыть новые горизонты. Да, какие-то куски языковедческих наблюдений можно и нужно приспособить к задачам стиховедения. Хотя бы в качестве языка, манеры говорить об очень непростых вещах. В частности, годятся и фонологические изыскания. Но почему, собственно, фонология (и предмет, и наука) должна быть только одна? Частенько сами ученые не могут друг с другом согласиться; отношение же носителей языка к практической озвучке — это бесконечность вариантов. А если надо перевести говорение во внутреннюю речь, или наоборот, — тут никакие "объективные" факторы не указ. Искать рифму (или иные созвучия) в отрешенно-нейтральном словарном звучании — дело глупое. В живой речи (в том числе внутренней) слова звучат иначе, по-разному в зависимости от контекста — и от речевого намерения (которое в поэзии диктует образ). Самоочевидный пример из меня (Звезда):

По словарю (и по академической науке), слова код и полет — друг с другом плохо вяжутся. Однако в конкретном контексте — с рифмой никаких проблем: она прекрасно слышится и узнаваема даже на грубый слух. Почему? Потому что рифмуются на слова языка, а характерные интонации внутренней речи: здесь они намеренно сделаны масштабными, охватывают каждую строку целиком, с привлечением междустрочных ассоциаций. Звуковой контраст в аранжировке второй и третьей строк делает их резко противоположными — но, как мы знаем, противоположности сходятся! Комплексы [е-с-л-и] на всем протяжении строфы играют роль своеобразного звукового клея. Звукопись второй строки создает ощутимый эффект того самого медного рявка, который приходится сглаживать — совершенно естественным образом, будто извиняясь. Плавный (не взрывной) звук [т] в концах всех строк (включая вторую, где он несколько адаптирован под общий настрой) — как брошюровочный шнур в переплетном деле. В итоге — фонологический монолит, нерушимый в своей логичности. Понятно, что, пока творил, — думалось о другом. А это — базовая техника, на которую обращаешь внимание только в поэтической молодости; у зрелого поэта она просто встает на свое место при необходимости. Типа того, как мы рифмуем [етъто] с [етоъ], встраивая "недостающую" долготу в паузу, в удлиненную цезуру после третьей строки. Поэтому там именно точка, а не что-то еще. Еще раз: в поэзии созвучны не колебания воздуха, — и тем более не абстрактные фонемы "нормализованного" языка, — связываются фрагменты внутренней печи. Поэтому разговоры о неточностях рифмы — полная бессмыслица. Поэзия всегда точна. Никаких случайностей! Да, предполагается особое, отчетливое и напряженное произношение. Но не речевое, а поэтическое — безотносительно к эфемерности языковых норм! Для поэта стихи звучат именно так — и он вправе подчеркнуть активность восприятия "вольностями" орфографии. Это взаимоотражение внутреннего и внешнего мы и усматриваем в чужих творениях, любой эпохи. Критика не умеет читать стихи — а мы умеем! На вскидку несколько "неправильных" рифм, на которых спотыкается "ученая" поэтика. У Пушкина (А. С.):

Оправдывают дореволюционным произношением: [старинной] (было время — так и писали). Но вот из вполне современного Мерайли:

Ссылка на устарелость (и даже на стилизацию) тут никак не прокатит! Уж я-то знаю. По факту, как и в ранее приведенном брюсовском, имеется в виду "народная" фонологическая норма, когда в безударных окончаниях мы используем не базовый фонетический "звукоряд", а одно из возможных кластерных вложений. Точно так же, как музыкальные лады и аккорды вложены в 12-ступенный темперированный строй. Далее, господа-критики ругаются на Цветаеву (М. И.):

Свободное сочетание нормативно разных окончаний строк — не прихоть, и уж никак не лентяйство (можно подумать, классный поэт не умеет подобрать другие слова!). Достаточно заметить филиграннуную звуковую инкрустацию: удлиненные рифмы (-лотых бус — во рту вкус), с использованием фонологического кластера [ы/у], — и сквозная внутренняя рифма: нити — листи — дите — мите... Для чего? Ясно, что не просто так: грозди созвучий выстраивают поэтическое пространство — точно так же, как интонационный строй представляет поэтическое время, или как темп и расстановка акцентов соединяют одно с другим. Поэзия, своими средствами, решает те же задачи, что и все остальные искусства. В музыке: ритм задает строение времени, звуковысотность — строение пространства; соединяем одно с другим, опять же, при помощи темпа и динамики (штрихи и акценты). В танце есть характерные ритмы (время) и внутренне организованные фигуры (пространство) — а взаимодействие партнеров порождает уникальный синтез (танцевальный образ). Точно так же, в "изобразительных" искусствах: графическое решение композиция объединяет с красками и тонами. Искусство архитектуры опирается на все тот же пространственно-временной синтез: ритмическая организация (стиль) целого дополняется тщательной проработкой (осмысленностью) локальных деталей, перекличкой различно оформленных секций. По сути дела, последние три лекции как раз и посвящены этим трем китам всякого искусства, — в особой, поэтической трактовке, опирающейся на возможности материала поэзии — внутренней речи. Мы говорили об интонации и управлении временем; мы говорили о динамике и акцентах; сейчас говорим о логике пространственной организации художественного образа. Разумеется, не в пошлом понимании перемещения с места на место — а в плане устройства каждого из речевых уровней в каждом целостном эпизоде общения автора с читателем или слушателем. Как в драме: разные акты, сцены и эпизоды объединены родством и контрастом мизансцен. Но, помимо драматической речи, поэзия по тем же принципам организует речь схематическую, и (внутренне-)речевой образ. Если очень грубо: подбор слов или фраз, упорядочение их в тексте — это организующий принцип драматического уровня; соединение разнесенных в поэтическом времени фрагментов текста (например) фонологическими ассоциациями — включает их в речевую схематику; сквозные мотивы и тематическая звукопись — в природе образной речи. Поэтому традиционную рифму следует трактовать как особенность схематического уровня внутренней речи, тогда как эпизодическая звукопись есть признак драматического развертывания, а языковые клише — элемент образа (ср. с речевыми характеристиками в прозе). В любом случае, осмысленный выбор средств — закон поэзии. На всех уровнях. Поскольку существуют они не сами по себе, параллельно, — а через друг друга, и склеивает их то, что вне поэзии, за гранью внутренней речи: мышление, переживание, мечта. Как в музыке мы не можем произвольно лепить мелодии и гармоническую вертикаль — так и в поэзии логика движения вытекает из организации речевых пространств. Исказите хоть одну деталь — и весь образ рассыплется. К сожалению, поэтам приходится иногда испытывать это на своей шкуре... В пример, как всегда, приведу свое (из книги Движение):

Предложили дать подборку для публикации, обещали напечатать как есть... Однако очень "умный" редактор решил дилетанта неумытого "усовершенствовать" — и заменил скрипучий эпитет: скрип у него (в мозгах?) — нескончаемый... На этом все. Стихи превратились в труп. Вместо образа — статистический отчет. В лучшем случае и мягко выражаясь. В оригинале: уподобление двух дат колесам на одной оси (с намеком на единство жизни), отсюда ход к одноосным греческим колесницам, стремительность бега, гонка (вспоминаем античную поэзию!), попытка опередить время — но время превращает быстрокрылые колесницы в скрипучие развалины, древность и дряхлость, а потом и в археологические находки, музейные экспонаты, — в противоположность движению, законченность, вечный покой, противоположность вечной дороге, теплой и живой. Где все это в обезображенном (буквально: лишенном образа!) тексте? Не знаю, каковы были намерения редактора, — но для автора это поистине нескончаемое страдание и вечный позор (а вдруг кто подумает, что это и есть Мерайли?). Поскольку общая идея уже ясна — останавливаться на частностях, может быть, и не надо. Зачем чистую воду мутить? Когда за дело возьмутся настоящие учение, они смогут развить общую теорию в несколько специализированных. Здесь мы больше думаем о поэтике, хотя и в философски-теоретическом ключе. Для любителя поэзии останется подсказка: куда смотреть, на что обратить внимание. Остальное — к его творческому дарованию и вкусу. Тем не менее, чуть задержаться на рифмах, видимо, надо. Тема уж очень заезженная — как не отметиться? Опять же, рифма в поэзии реально существует — и полезно бы понять, почему здесь она есть, а там нет, и чего вообще можно ожидать. Намеками не отбрехаться. Конечно, велик соблазн отослать к знаменитостям. Давно и хорошо обрисовал проблематику наш родной Валерий Брюсов: в рецензии (видимо, заказной) на свежеиспеченную книгу одного академика он изо всех сил старается не покрыть "теоретика поэзии" матом — и это ему удалось! Железная выдержка — или цензура? Маяковский, понятное дело, отшершавил плакатом: рифма "заставляет все строки, оформляющие одну мысль, держаться вместе". Если каждое слово здесь понимать как метафору — по существу правильно. Уже говорено, что поэзия на уровне схематической речи позволяет абстрагироваться от драматических деталей и сосредоточиться на развертывании образа. Форма, пропитанная культурой, как бы выключает восприятие деталей, освобождает дух для глубинных уровней рефлексии. Регулярность размера, ожидаемая созвучность фраз — и мы уже не воспроизводим движения души поэта, а сразу обращаемся к идейным истокам его творчества. Как всегда, в хорошем деле главное — не переборщить. Когда современный читатель прорубается через что-нибудь ведическое или шумерское, многочисленные аллюзии на тамошнюю мифологию уже не вызывают ни малейшего душевного отклика, и вместо готовой схемы — запутанный ребус. Чересчур образованный поэт может подбросить в стих нотку античности, или обменяться любезностями с кем-то из предшественников; однако далеко не все поймут рафинад его души, и вместо поэзии увидят вычурность и манерность. Если так и задумано — все в порядке. Иначе придется задавать себе вопросы про себя. Видимо, самое время извиниться перед собеседниками, чья эрудиция не очень пересекается с моей. С одной стороны, нет возможности вместить в лекционный формат жизненный опыт во всей полноте; с другой стороны, никто не всеведущ, и если мне дадут полистать кого-то на данный момент трансцендентального, я с удовольствием у него поучусь. Итак, рифма. Две основные стороны: регулярность — и связь с интонационным движением. Мы считаем стихи (или какие-то их фрагменты) рифмованными, если созвучия определенного типа воспроизводятся снова и снова. Когда родство звучаний возникает однократно — это может быть крайне важно для воссоздания целостности образа, но называется это уже не рифмой, а какими-то еще грекозябрами. Точно так же, если многочисленные фонологические связи разбросаны по стиху псевдослучайным образом, без оглядки на метрику и строфику, это не воспринимается как единая схема — скорее, элемент стилистики. С точки зрения теории, это означает, что рифма есть явление схематической речи, один из типовых "шаблонов", каркас, на который можно наращивать как тонкую игру форм (внутреннюю драму), так и явную прорисовку тематической иерархии (логику образа). Поскольку возникает рифма не в тексте, а во внутренней речи, заниматься перечислением типов рифм, выстраивать подробную таксономию — полнейшая глупость, уход от ответа на объективно уместные вопросы. Если создается впечатление связи, — если связь достаточно регулярна и формальна, — значит, это рифма, и не важно, как она технологически устроена. Классическая концевая рифма исторически возникает по ходу культурного закрепления типовых стихотворных форм — с относительно короткими строками, положенными на устойчивые интонации. Есть и обратное влияние: повторяемость созвучий способствует такому закреплению — рифма играет роль маркера конца строки. Одно через другое. Привычка, потом традиция, потом воспитание... В итоге, разного рода внутренние и глубокие рифмы начинают восприниматься как композиционная редукция, интонационное снятие композиционных акцентов, связанных с "реальной" разбивкой на строки, которая диктуется рифмой. Автору по каким-то причинам не хочется тормозить движение обилием пауз — и он настаивает на слитном прочтении того, что, якобы, структурно обособлено. Тот же Брюсов без редукции:

Промежуточный вариант — "акцентное" прочтение, когда на строки мы таки не делим — но подчеркиваем композицию внутренней разбивкой:

В зависимости от характера рифмовки и метрических условий, какие-то композиционные решения заведомо неуместны; все остальное — на усмотрение автора, от образа. Заметим, что читатель вправе не согласиться с авторским членением и по-своему расставить акценты; в частности, чтение стихов вслух нередко требует иной интонационной организации, по сравнению с графикой текста. По всей видимости, история выбирает одну из возможных линий в зависимости от культурных условий, закрепленных в строении языка. Известно, что для европейской поэзии рифма — относительно поздний этап. По каким-то причинам античность отказывается от опоры на фонологию, уделяя основное внимание метру и ритму. Я могу предположить, что сыграла этническая пестрота, когда десятки очень разных племен смешивались в горниле миграций — и ни о какой опоре на единство звучания речи быть не могло. Одно и то же читали по-разному. Лишь к закату античности складывается вульгарная латынь (и не менее вульгарный койне), где рифма теоретически возможна — хотя ее действенность существенно ослаблена безрифменной традицией. Там же, где древнейшие литературы развивались в условиях государственной централизации и, следовательно, культурной однородности (например, в шумеро-аккадской традиции, или в индоиранских источниках), мы обнаруживаем концевые повторы и общие зачины (что сейчас преимущественно относят к области фольклора) — и вполне возможно говорить о рифмованной поэзии. Пусть это не назовут рифмой в современном понимании; но современность — преходящее мгновение, а поэзия не стоит на месте, и рифма развивается вместе с ней. Было бы глупо говорить, что до какой-то даты рифмы нет — а потом появилась. Есть разные виды поэтически наполненных созвучий, и каждое время по-своему отбирает преимущественные технологии. В этом контексте нельзя не вспомнить о китайской поэзии. Как и во многих других отношениях, китайская культура лежит между европейскими и центральноазиатскими крайностями; это указывает на универсальность механизмов истории, и логично ожидать обнаружения и каких-то иных региональных вариантов. С одной стороны, языки народов древнего Китая очень различны, каждый со своими напевами; но все это издревле вписано в практику централизованного правления — и единство системы письма. Одно древнее царство сменяется другим — но устроены они примерно так же, очень похоже на образчики европейского средневековья. Отсюда неизменное присутствие и особенности китайской рифмы. Заметим, что речь идет о поэтике — а вовсе не о том, что называют рифмой в языковедческой рефлексии — значительно европеизированной. Для лингвиста есть формальное правило: фонология опирается на слог, а слог делится на инициаль и финаль; инициаль может либо непосредственно склеиваться с финалью — либо через неустойчивую вокализацию медиали. Рифмой в этом компоте называется финаль, очищенная от тонов и, возможно, модифицированная присутствием медиали. Легко видеть, что здесь воспроизводится именно европейский взгляд на языковые реалии — сознание китайского поэта настраивается на такое видение сравнительно поздно (и не без влияния извне).

Так вот, в плане озвучивания поэзии, ситуация прямо противоположна тому, что мы видели у античных греков. Пока Европа расслаивалась по поводу интонирования гласных, при единстве понятийной базы, — наши китайские собратья сильно различались по части семантически насыщенных элементов (согласных и тонов) — тогда как характер устоев (вокализация слога) оставался практически одинаковым на обширнейших территориях. Для европейского (и тем более российского) теоретика иные китайские рифмы покажутся верхом странности (как у Xīn Qìjí, в знаменитом Празднике огней, 壺 по логике рифмуется с 人 : hú → [hún] → [huén] ⇒ rén). Часто удается выявить соответствие, учитывая документированное изменение произношения — но даже там, где в транскрипции все сходится, демонстративное презрение к качеству опорной согласной и различиям в звучании по-разному интонированных и назализованных гласных иногда вгоняет в ступор. Мы к этому не привыкли. Современного поэта хлебом не корми — дай высветить какой-нибудь фонологический курьезик! А старым китайцам — и дела нет! Как обычно, объяснения парадоксам приходят "от сохи": надо вспомнить о народном языке, в котором языковая игра испокон веков играла (и до сих пор играет) великую связующую роль, вводя речь каждого в общекультурный контекст. Умение разглядеть внутреннеязыковые контрасты и совпадения, по сути дела, и означает возникновение языка как исторического явления, как данности — в том виде, как его изучает языкознание. Это его логическая, пространственная организация — на базе которой выстраивается схематическая речь. Но для нас лингвистические премудрости — всего лишь повод подчеркнуть различия внешней и внутренней речи, вывести поэзию из-под орфоэпического диктата. Если творческая задача требует — пусть будут всякие рифмы. Истинно теоретическая поэтика признает и приветствует такое разнообразие. В разных языках и субкультурах, для разных жанров и сфер бытования... Устная рифма отличается от письменной, современная от стилизованной, "попсовая" от "рафинированной", плакатная от лирической... Именно эти, реальные различия должна изучать серьезная наука — а вовсе не комбинации закорючек. Почему в русской поэзии рифма намного весомей, нежели у французов или испанцев? При том, что немцы и итальянцы — где-то между. В конце концов, у тех же французов фольклор без рифмы не обходится — а литературная поэзия, начиная с конца XIX века, практически на нулях. Традиционно объясняют из языка: дескать, куда хилым французам до нашего великого и могучего! Несусветная чушь насчет разноместности ударений, морфологической гибкости и свободного порядка слов. Да, у них труднее отвязать перекличку звучаний от грамматических форм. Но какое это имеет значение, когда речь о внутреннем родстве? Испанский язык грамматически закрепощен — но это не мешает бессмертному Пабло (Puedo escribir...) создавать изящные поля сквозных рифм, в духе китайской поэтической каллиграфии; на этом примере видно, что понятие рифмы гораздо шире застывшей догмы, и глубже пошлости буквальных уподоблений. Искать истоки расхождения художественных направлений следует не в искусстве как таковом, а в его общественной роли, которая существенно зависит от исторического пути. Поскольку рифму (или иные способы строгой организации поэтического пространства) считают признаком первобытной неразвитости, вульгаризмом, поэзия склонна отказываться от рифм и строфики в пользу свободного стиха, который объективно призван воплотить идею буржуазной (индивидуалистической) свободы, стать манифестом цивилизованности. Разумеется, о вырождении искусства речь не идет: за уродливым фасадом скрыта живая человеческая тоска по настоящей свободе творчества, далекой и от замшелой подражательности, и от претенциозной показухи. С точки зрения европейской цивилизации, русская культура недалеко ушла от первобытной дикости. Восторгаются, конечно, отдельными блестками. Пытаются переманить. Но приживаются не все. Не потому, что дома лучше, — ностальгировать куда удобнее издалека. Но есть в цивилизованной западне вещи, русскому духу несвойственные; и наоборот: многое отталкивает слишком развитых европейцев (и тем более зарегулированных американцев) от непостижимой российской расхлябанности. В этом плане русская поэзия — точное выражение русской души. Она совсем другая — и никому кроме россиян не нужна. Нет такого явления как русская диаспора: вырываются чтобы умереть — и возродиться человеком иного мира. Конечно, русский буржуй везде как дома (он просто не приучен в гостях уважать хозяина). Но мы говорим о поэтах. И о рифме. Рифмованные прибаутки, народные песни, звукопись сказок — неотъемлемая часть русской культуры. Русский язык именно так входит в сознание его носителей. Массовое сознание вводит рифму в литературный обиход и заставляет поэтов следовать обычаю. А вовсе не наоборот, не перенимает рифму из авторской поэзии. Почему? Если угодно, от недостаточной цивилизованности — то есть, от недоразвитости капитализма. В плане развития каких-то поэтических форм — россияне в хвосте мирового сообщества (читай: глобального капитала). Нет здесь умения (и стремления) нагло выйти за все мыслимые и немыслимые границы. Однако в противовес — виртуозное владение традиционными технологиями, волшебное владение топором, позволяющее (вроде бы) из ничего срубить прелестнейшую прелесть. Русская поэзия насквозь схематична — но в этом ее самобытная сила. В своей основе, она проще, доступнее массам — и потому увлекает за собой, перерастает границы искусства и становится гражданским долгом. С точки зрения будущего, само противопоставление типов ментальности, этническая окраска, — это неизбежное зло. Недоразумное человечество вынуждено жертвовать одним ради другого, и на этом наживается всемирная каста жрецов. В каждой стране по-своему. Когда-нибудь потом, если преодолеем мы классовые безобразия, поэтический образ сможет стать поистине универсальным, и выразительные средства поэзии вообще не будут зависеть от языка, вберут в себя достоинства сразу всех.

Древнее, синкретическое искусство любые пространственные структуры выводило из ритуала — из того, что было сразу и музыкой, и словом, и танцем, и рисунком, и пластикой. Позже религия подмяла под себя ритуал — но тем самым запустила процесс обособления искусств, направила их к артистической свободе — и поставила вопрос о путях синтеза. Взялись мы говорить о звукописи (и рифме) — надо разбираться, например, с музыкой: как связаны поэтические и музыкальные пространства, внутренняя речь и внутренняя оркестровка? Это одна из тех задачек, которые теоретическая поэтика подбрасывает будущим поколениям ученых, поэтов и музыкантов. Чисто эмпирически, мы видим, что музыка скрадывает звучание стиха, подчиняет его своему движению, — и потому слова для песен не следует верстать по канонам чистой поэзии: нужны хорошо заметные краски, которые не утонут в потоке нот. Это вполне подобно тому, как театральные актеры укрупняют гримом черты лица. Рифма — одна из таких ярких красок, и песенная эстрада почти всегда выбирает рифмованный текст, иногда подчеркивая его музыкой, иногда намеренно приглушая. В классической музыке текст бывает вообще не важен — голос там присутствует лишь в качестве особого тембра, инструментально. Разумеется, принципы рифмовки зависят от языка. Как и теоретические представления. Одинаковость окончаний строк — необходимый признак рифмы, но этого мало. Теоретики смутно понимают важность подготовки совпадения — но логика этого действа (которая идет образа) от формалиста ускользает. Поэтому большинство ищет первую гласную совпадающих фрагментов и начинает присматриваться к тому, что стоит непосредственно перед ней, — к опорной согласной. Поскольку же в лингвистике бездна предрассудков по поводу словесных, фразовых и прочих ударений — начинать отсчет принято с "ударной" гласной. Хотя ударность всякий волен понимать по-своему. Нелепость привязки рифмы к ударениям очевидна хотя бы в силу обилия разноударных рифм в русской поэзии. У того же Маяковского: острия — Istria; всякий найдет тонны других примеров. Доходит до смешного: французские формалисты полагают, что рифмовать королей с правом (loi vs. roi) — отход от строгости формы, поскольку опорные согласные "правильной" рифмы (здесь: [l] и [r] — ибо дифтонг француз воспринимает как одну "удлиненную" гласную) должны совпадать (или принадлежать одному классу); русские же в рассуждениях о французской поэзии исходят из типично российской транскрипции дифтонгов, и тогда [лу-а] прекрасно рифмуется с [ру-а], ибо опорной согласной россияне считают "шва", придыхание, — разделитель, мысленно вставляемый между прилегающими друг к другу гласными в потоке речи. Конечно, с точки зрения русского академиста, это беднейшая рифма — но она таки есть! Судить о поэтичности безотносительно к языку — можно и нужно. Навязывать иноязычной поэтике нормы своего языка (или наоборот) — теоретический позор. К сожалению, это обычная практика у филологов всех стран и эпох. Не обязательно осваивать чужие наречия в совершенстве; но почувствовать их, осознать их внутреннюю логику — поэт или ученый обязан. По-русски, пожалуйста:

Здесь у меня все прекрасно (и академически точно) рифмуется, с учетом шва. Однако формально неглубокая рифма на самом деле очень непроста, ибо цепочка созвучий выстраивает сквозные фонетические связи — и рифмуется не слог, а интонация в целом. До этих премудростей современная наука пока не добралась. Номенклатура современных рифм (для определенности, русских) отслеживает множественные совпадения как вспомогательный прием, своего рода зачин перед "главной" (концевой) рифмой. Понимание целостности интонации, единства пространства и времени, ритмической и фонетической организации — как-то не сложилось. Для нормального читателя концентрация отзвуков выше некоторого порога — это уже рифма, независимо от того, что поставлено в конец строки. Классический пример из Блока:

Внимательный читатель, конечно же, заметит "двумерность" блоковской рифмы: в каждом четверостишии композиционно рифмуются кажущиеся диссонансы (тающая — веющая, лик — снег) — но вместе с тем, первая строфа зарифмована со второй, построчно. Рифмы очень длинные, охватывают строки целиком. Расстановка перекликающихся звучаний не играет роли: их просто много. Разумеется, нерегулярность неслучайна: создается эффект мерцания — не только звуковые полотна, но и видимая картина! Все вместе волшебно гармонирует со схематикой европейского фольклора: proposta — risposta. Или, пожалуйста, Маяковский:

Каждая строка связана с каждой многочисленными созвучиями. Но здесь они расположены более регулярно — и уже никакого мерцания, твердо и гневно. Точно так же, Письмо к любимой Молчанова: диссонантная рифма постарели — пасторали при сохранении регулярной рифмы: трели — постарели, стара ли — пасторали. Рифма как явление внутренней (схематической) речи вообще не нуждается в реальном сходстве звучаний! Достаточно намека. Который можно дать не голосом, а композиционно, путем помещения стихов в характерный контекст. Если мы ожидаем созвучности — мы ее услышим! Чаще всего эффект возникает в культурно освоенных, общеизвестных твердых формах. Выше упоминалась "странная" китайская рифма — но принцип тот же: разовое уподобление сквозной рифме сунских цы контрастирует с традицией альтернативной рифмовки четвертой и девятой строк песенной строфы. Формальная, не несущая самостоятельной поэтической нагрузки схема рифмовки становится фоном для выразительных отклонений, привлекают внимание к внутренней организации. К этому примыкает практика "графических" английских рифм, или активное использование нередуцированных форм и фонетических архаизмов в поэзии французской. Трактовать такие приемы как отставание языковой нормы от разговорной речи — слишком примитивно. Налицо активное отношение поэта к форме, намеренное использование эффектных аранжировок. Нечто подобное всякий может наблюдать в народной поэзии: сначала создается установка на рифму — потом слушателю подсовывают весьма вольную конструкцию, которая, тем не менее, воспринимается как реальная связь:

С точки зрения российского ригориста, вторая рифма — очень неточная. Но для носителя языка она ничем не хуже первой. Так должно быть "по смыслу". Даже если совсем изменить гласную (например, вместо hell поставить mall), это будет восприниматься как законный вариант рифмовки. Еще один детский стишок:

Здесь замечательный образчик "приготовленной" рифмы: a dirty slut и and lie in the dirt рифмуются не только композиционно, но и за счет переклички по-разному расставленных звуков [d][l][t], с общим зачином [ə]. Так что великим поэтам есть, с кого брать пример! Наконец, классический образчик почти не фонетической композиционной рифмы:

Заметим, что не менее классический перевод Маршака чутко уловил идею — но передает ее традиционной русской рифмой, поскольку русский читатель к английским играм, в большинстве своем, не подготовлен. Однако не все в строении поэтических пространств сводится к рифме — и тем более, к одной лишь концевой. Даже по видимости рифмованный стих может на само деле быть устроен по иному принципу. Послушаем Пастернака:

Тут же вспоминаю у себя:

Мы чувствуем, как фонология растекается по каждой строке, перетекает из одной строки в другую, — волнуется, как море. Вместо точечных созвучий — звуковые поля, которые движутся в поэтическом времени, выдвигая на первый план то одни звучания, то другие. Аналогия с переходом от классической динамики точечных частиц к квантовой механике видна даже очень невооруженным глазом. Точно так же, как в физике, чисто квантовое движение может становиться (квази)классическим или наоборот; возникает своеобразное мерцание: в пределах одного тематически связного фрагмента рифмы и строфы превращаются в звуковые картины и пласты, которые потом перерастают в (какие-то другие) регулярные формы... То же самое как композиционный принцип: например, кристаллизация — когда смутные и расплывчатые связи постепенно приводятся к правильной, "академичной" структуре; обратный процесс — растворение, усложнение регулярной начальной структуры вплоть до ее полного исчезновения в потоке квазислучайных фонетических совпадений. Такие направленные видоизменения можно использовать либо для демонстрации уверенности, убежденности, силы, — либо наоборот: незавершенность, поиск путей, устремленность вперед, в будущее... Квантовая поэзия в ее русскоязычной версии примыкает к свободному стиху — и может казаться сложнее (как для автора, так и в восприятии). Отслеживать динамику ассоциативных полей мы пока не привыкли. Хотя, может быть, здесь и не надо следить — достаточно почувствовать общий настрой и его интонационные варианты. Не последовательно, одна строчка за другой, — а все сразу, графически. Тем не менее, для начала неплохо бы освоить какие-то переходные формы. Например — сложная строфика, с переплетением парных, тройных и прочих кратных рифм, концевых или внутренних. Когда чередование становится неочевидным (тем более, на фоне переменности размера) возникает эффект поля, и именно это перепутанное целое закрепляется в восприятии, а не отдельные рифмованные блоки. Понятно, что поля рифм могут плавно перетекать друг в друга по мере развития темы. Такого рода эксперименты есть у меня в микропоэмах (Тени, Эхо) — и еще где-то (напр., Школа). Однако, в конечном итоге, важно понимать, что рифмой пространственная организация стиха далеко не исчерпывается — и может порой прекрасно обходиться без нее, без малейшего ущерба для связности и целостности. Более того, можно предположить существование тонких звуковых связей, науке пока неведомых — ускользнувших от широкой общественности. Но обсуждать звукопись свободного стиха мы пока не будем: наша беседа и так неприлично затянулась — могут попросить на выход. Хотелось бы, тем не менее, в качестве приложения к основному тексту, рассказать об одной из нетривиальных находок. Однажды друзья (физик с психологом) попросили меня поработать подопытным кроликом. Услужить науке — всегда рад; сделать приятное друзьям — дело святое. Собрались честной компанией — и за дело. На первом этапе мне предстояло оценить в какой-то мере согласные фонемы русского языка (как представленные буквами, так и нет), по нескольким признакам. Оказалось, что в итоге уверенно разделяются три кластера (не мудрствуя лукаво, их обозначили просто циферками 1, 2 и 3); второй кластер с какой-то долей уверенности распадается на два (2 и 2ʹ) — но это различие в дальнейшем было решено проигнорировать. Конкретный состав кластеров здесь нам без разницы: полагаю, итог был бы качественно тем же при любой другой реализации метода. Если есть различия (а они в любой фонологии есть) — можно попытаться построить фонологический профиль конкретного литературного опуса. Для препарирования взяли Памяти *** — одно из ранних (незамысловатых) творений. Вот, например, вторая строфа:

От автора требовалось: 1) совместно с экспериментатором, сопоставить буквенную нотацию с выявленными фонологическими кластерами; 2) нарисовать интонационную структуру, выделить опорный ритм, на который накладываются обобщенные звучания. В полученной таким образом пространственно-временной структуре экспериментатор уже мог использовать формальные технологии, играться в свое удовольствие. Понятно, что игр в математике много, и статистические показатели не следует принимать совсем всерьез. Однако мудрый всем поинтересуется, из всего извлечет урок и пользу. В качестве одной из возможностей было решено посчитать "коэффициенты корреляции" между строками — процент фонем одного кластера, попадающих на одинаковые временные (ритмические) доли. Получилась вот такая табличка:

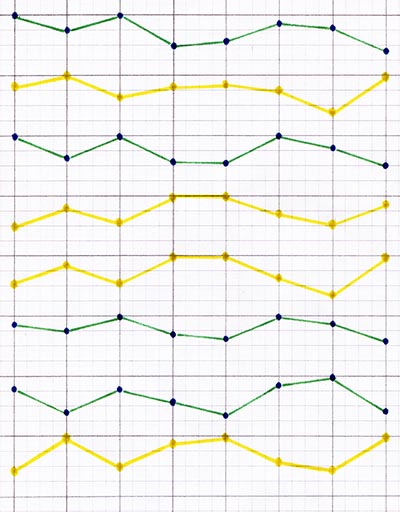

Тонировкой выделены градации непохожести. Тут можно долго и глубокомысленно рассуждать... Но можно и по-простому: нагло нанести цифирь на графики — и получить для каждой строки ее корреляционную кривую. Результат выглядит примерно так:

Сразу бросается в глаза: есть только два типа кривых (на графике они разным цветом). Результат, прямо скажем, неожиданный — и говорит о неслучайности озвучивания авторских мыслей. Заведомо ясно, что ни о каких корреляциях поэт не думал: просчитать такое в уме практически нереально. Значит, есть внутренний закон поэтической интуиции, который толкает нас на сумасбродные поступки, заставляет прихотливо разбрасывать звучания по поэтическому времени. Другое наблюдение — типы кривых для разных строк не обязательно соотносятся со схемой рифмовки. По первым четырем строкам — вроде бы, сохраняется перекрестная рифма. Но во второй половине, при сохранении той же перекрестной рифмы, корреляционные кривые дают опоясывающую рифму! Следовательно, речь не идет о воспроизведении композиции — тут какая-то другая структура, лично мне доселе неизвестная. Тем более не мог бы я искусственно подгонять текст под эту неизвестность. Никаких сомнений, что таких открытий впереди еще — немеряно. Так что говорить о какой-либо завершенности и полноте поэтической теории рановато. Будем присматриваться, прислушиваться... И осваивать собственную иерархичность. О которой мы много рассуждали до сих пор — и продолжим при следующей встрече.

Комментарии

25 В разговорной речи согласные и гласные играют разную роль: согласные отвечают за коммуникативные аспекты общения, разводят по полочкам значения; гласные аранжируют речь, заведуют интонацией, выводят разговор за рамки простого обмена информацией.

26 Для умного лингвиста тут очевидное указание на первобытный синкретизм и возможность отследить зарождение локальных линий языкового развития.

27 Во многом классика обязана этим средневековому религиозному диктату: когда озвучивается один и тот же канонический текст, он уже не несет никакой смысловой нагрузки, и художественный образ живет только в музыке.

|